あいトリが燃えている。燃えているが、それはさておきとりあえず一鑑賞者として楽しみたい。というわけで、ちゃんと前売り買って行ってきた。

何を隠そう、わたしは初回から毎回あいトリに足を運んでいる皆勤賞ビジターなのだ。以下、今回とくに印象に残った作品についての記録。

豊田エリア

豊田にある作品がなかなか攻めていて面白いと聞いていたので、まず豊田から行こうと鶴舞線に飛び乗った。駅にあいトリのインフォがあり、おすすめ鑑賞コースが記載されたマップをもらうことができる。

豊田市美に行った日はものすごく暑くて、美術館の敷地内にキッチンカーで出店していた「フレイトレシピ 」というお店の手作り甘夏ドリンクが最高に美味しかった。三重のご夫婦で営んでいるオーガニックフードのお店だそうだ。

トモトシ《Dig Your Dreams.》

トヨタマークの遺跡が現れた トヨタの器 豊田市といえば自動車メーカーのトヨタ。豊田市の地中からはトヨタ関連の遺物が大量に発掘されるわけだが、その発掘品と発掘調査の様子をおさめた映像が展示されている。

もちろん、発掘云々は完全にフィクションだし、展示されているものは滑稽で笑えるのだが、それでも、この企業と土地との結びつきがいかに強固で、いかにそうした神話が創出される土壌が整っているか、ということに思いを巡らせることができる。歴史が創られるって怖いよね。

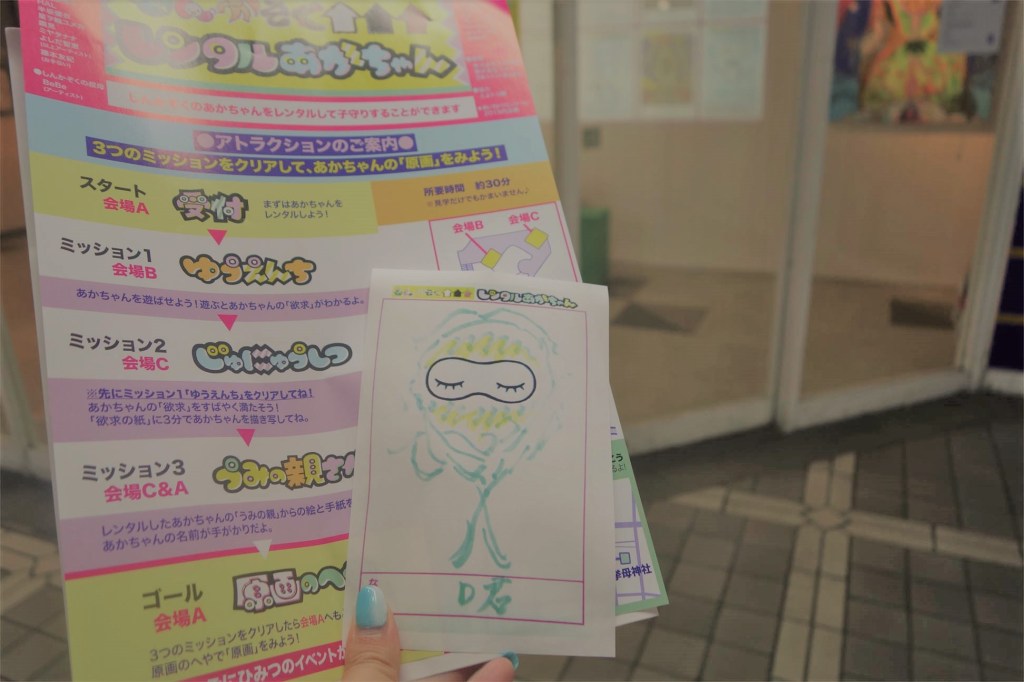

しんかぞく《レンタルあかちゃん》

デジタルツールを通して生まれなかった赤ちゃんの子守りをするアクティビティ。会場が複数箇所にまたがっており、スタンプラリー的な楽しさもある。

手順の説明をもらってミッションをクリアしよう! けっこうしっかりしたアクティビティ 自分が何のお世話をしているのかは作品の最後に明らかになるのだが、「今までキャッキャと蹴り回して遊んでいたボールが、じつは胎児の頭でした」的な後味の悪さがあり、強烈な印象を残す。鑑賞後、水子供養で知られるという挙母神社に行った。ちなみに挙母神社の隣には結婚式場があったのだがそれはどうなんだ。

レンタルしたD君の真の姿 ホー・ツーニェン《旅館アポリア》

親愛なるツーニェン、

古くから残る旅館全体を使ったインスタレーション。多くの人が賞賛しているのですでに言うことはない気もするが、やっぱり言っておこう。豊田エリア随一のクオリティの作品だった。

旅館のさまざまな部屋にしつらえられたスクリーンが、戦時中に当該旅館が負った役割と責任を映し出す。この旅館はこの地域から旅立つ特攻隊員たちを泊めた場所で、その事実を多様な側面から語り直すことで、旅館の歴史、日本の歴史、アジアの歴史が交差する劇場として不気味な空間を演出しているのだ。

2階がとくに秀逸で、何重にも張られたスクリーンが互いに透過し、重なり合い、この場の重層的な歴史が浮かび上がる。屋敷に入る前と出た後では、建物の佇まいも変わって見えるほどに、衝撃的な作品だった。

ではまた。

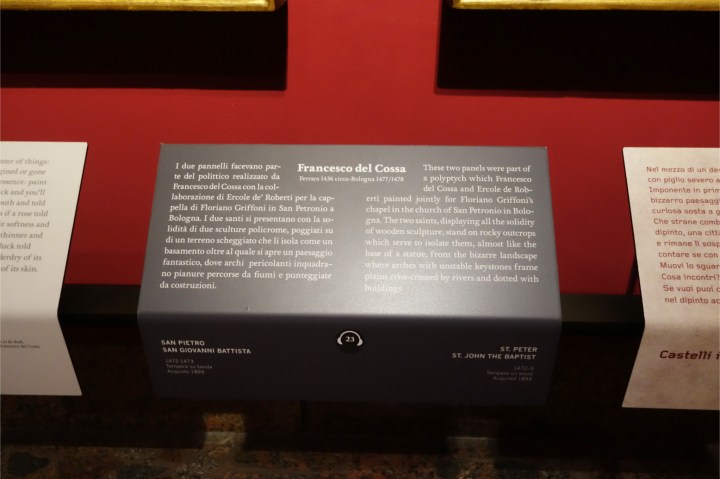

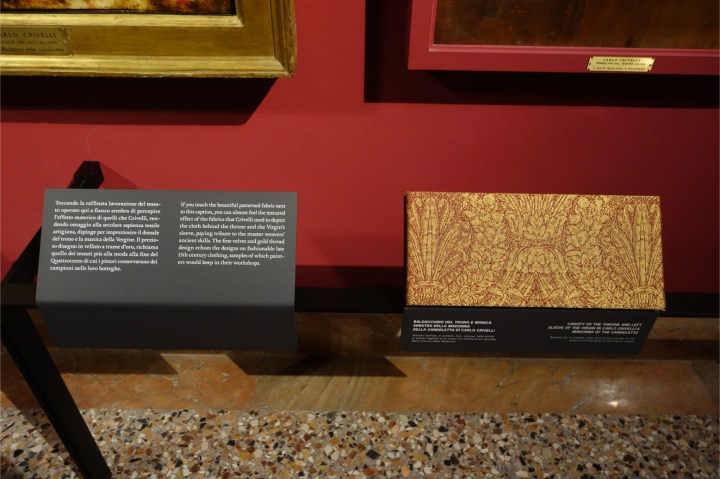

タリン・サイモン《公文書業務と資本の意思》

国際的な条約が結ばれるとき、その机には象徴的な花が置かれる。これは、そのようなテーブルに置かれたフラワーアレンジメントを再現して撮影した写真シリーズだ。

解説とともに見てはじめて理解される被写体 いちばん左の花がぜんぜんないやつはカストロ政権時のキューバの何かだったような こうした条約の影響は、しばしば締結された当事者の国々とは異なる国まで及ぶ。展示室に用意されたカードを読み、条約の背景や余波を知るにつけ、さまざまな国の国民の生活にダイレクトに影響する決め事が、いかに閉ざされた場で少数の人間によって決定されているか痛感させられる。それぞれのフラワーアレンジメントが象徴していたことは実際なんだったのか、花々が沈黙のうちに訴えているように見えてくる。

愛知芸術文化センター

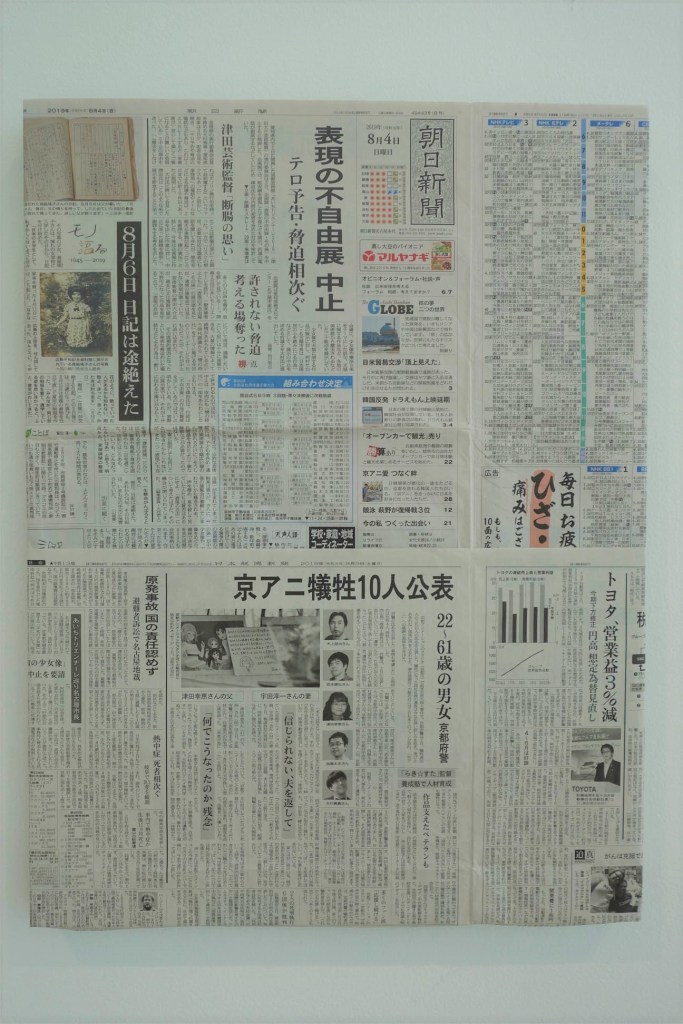

あいトリのメイン会場。「表現の不自由展」の問題により、展示を中止している作家も多い。鑑賞者としては残念だが、作家にその権利はあるだろう。

加藤翼《Woodstock 2017》《2679》

とってもやりにくそう 足の引っ張り合い 2つ作品が出品されていた。前者は、4人の白人男性によるバンドがアメリカ国歌を演奏している様子をおさめた映像作品。それぞれの演奏者の腕はロープで繋がれており、ギタリストがなにか弾こうとするとドラマーの手が不自由になり、ドラマーが音を出そうとするとキーボードが鳴らせなくなる、というとても不自由な状態だ。とてもじゃないがハーモニーは奏でられない。

後者の作品も基本的には同じアイディアなのだが、今度は和楽器が使われている。筝と三味線、和太鼓のアンサンブルで、名古屋はオアシス21の屋上で展開されたパフォーマンスだ。やはりそれぞれが互いの足を(手を?)引っ張り、とてもやりにくそうに演奏している。

一般に、音楽は人が集まる場で力を発揮する。一体感を強め、「みんなで何かした」という気にさせる。だが、それは本当に互いに団結しているのだろうか?

永田康祐《Translation Zone》

シンガポールのマレー語・英語・中国語・タミル語が混在する言語環境をきっかけに、アジアにおけるミックス文化や変遷・多様化のプロセスをたどる映像。そうしたいろいろな地域の文化が、ほかの地域の文化に吸収され、当地で実践しやすいように改変され、いわば「魔改造」されることによって、他地域の独自の文化となっていくのは面白い。そのようなあれこれが、めちゃくちゃなアジア料理を作る映像をバックにボイスオーバーで解説される。

話題は主に言語と料理をめぐって展開されるが、とくに興味深く感じたのはGoogle翻訳で中国語がまったく逆の意味の英語に翻訳されてしまった話。Google翻訳はユーザーの修正によって学習するので、大衆が決めた意味がそのことばの本来の意味を退けてしまうのだ。

この映像を観たあと猛烈にパッタイが食べたくなった。米粉麺の代用品としてうどんを使った日本のご家庭風のやつ。というわけで夕飯に「マイペンライ 」というタイ料理屋に行ったが、パッタイは本格派だった(当然だ…)(とってもおいしかったです)。

パッタイはおいしかった 澤田華《Gesture of Rally #1805》

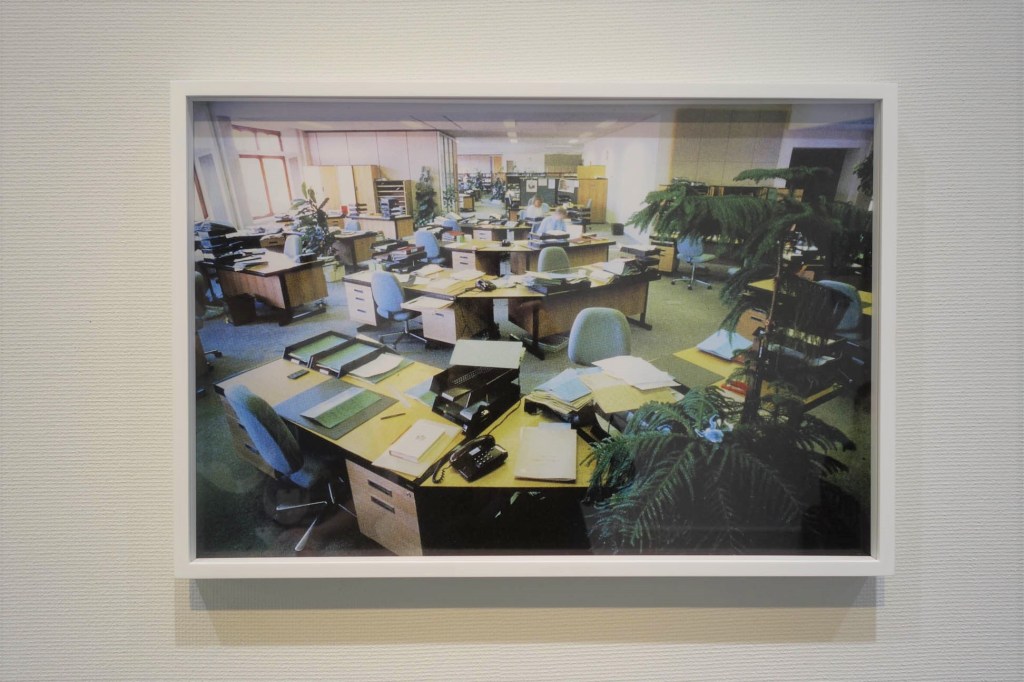

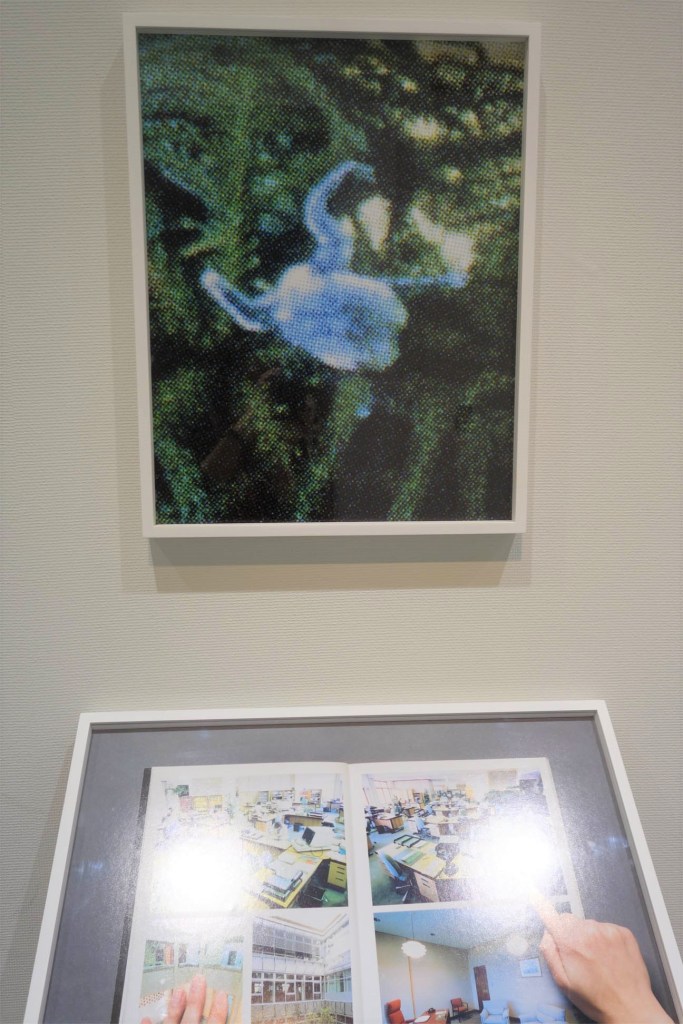

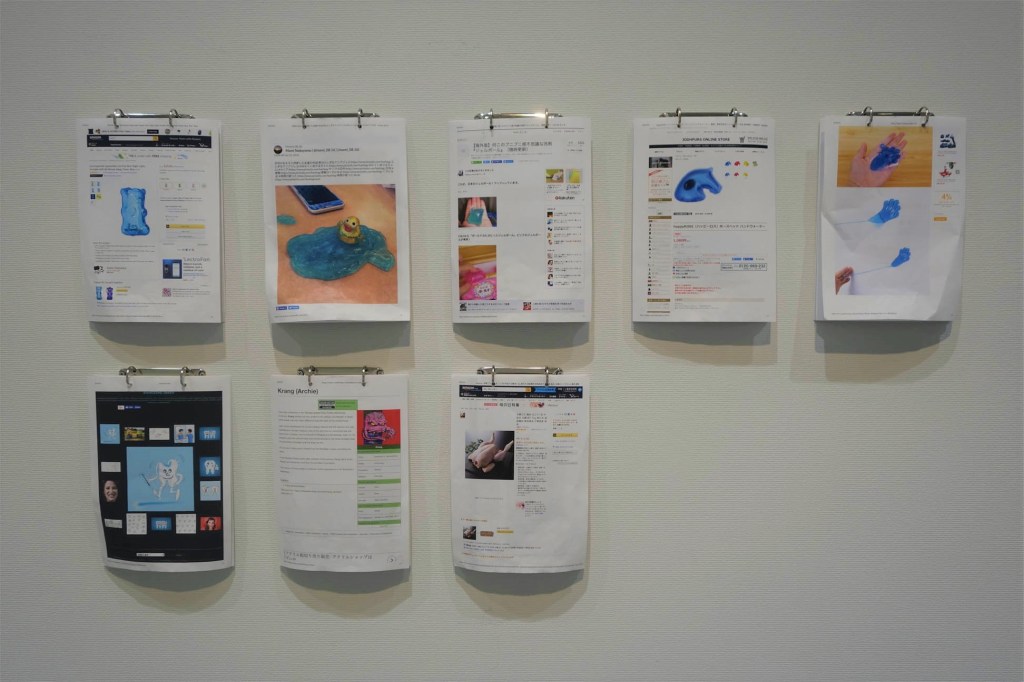

何気ない写真に映った謎のオブジェについて、形態と色彩からその正体をさぐるプロジェクト。「絶対にそれじゃないだろ!」という可能性がいろいろ提示されて愉快なのだが、結局なんなのか分からない。

何の変哲もないオフィスだが、右下の観葉植物の上にある青い物体はなんなのか 拡大写真 色彩と形態の両方からさぐる でも、わたしたちが何百年も前の絵画を観て、よく分からないものが描いてあるとき、おこなうプロセスはおそらくこういうものだ。形態と色彩から特定を試みる。その結果得られた結論は、当事者からすると笑ってしまうくらい滑稽な間違いかもしれない。

名古屋市美術館

こちらも展示中止中の作品が多かった。余った時間で常設展示も観れたぞい(あいトリのチケットで入れる)。鑑賞後には大須観音まで足を伸ばして、「鯛福茶庵 八代目澤屋 」というお店で鯛焼きを食べた。疲れた頭脳に糖分のプレゼント。

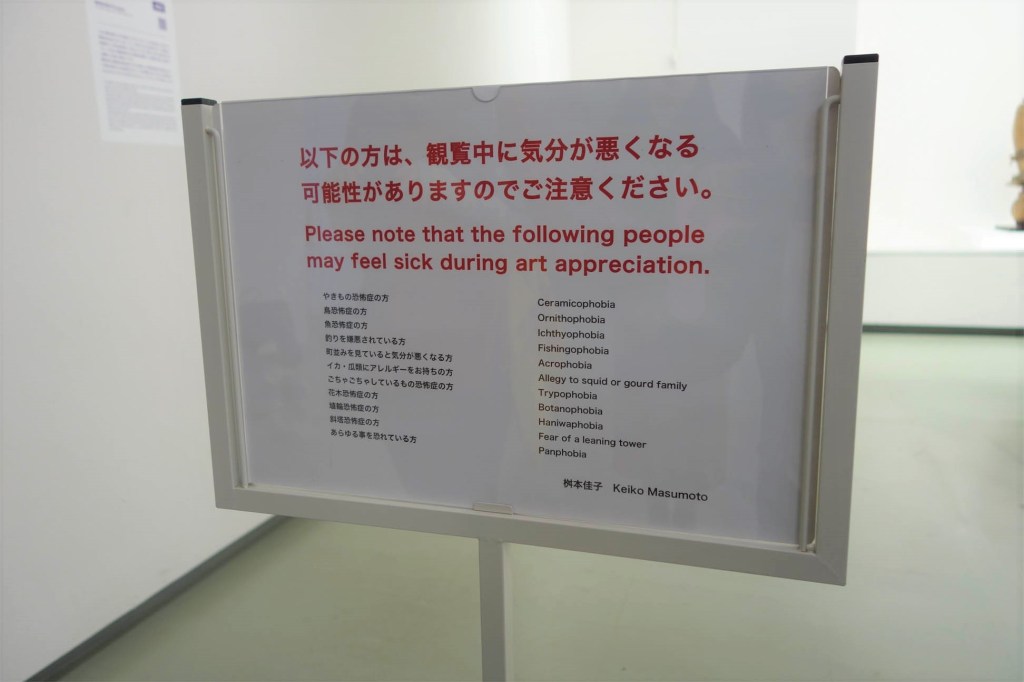

桝本佳子《五重塔/壺》ほか

陶芸作品。壺や皿にさまざまな有機的モチーフが三次元的に突っ込まれている。この説明ではよく分からないだろうから、写真を見てほしい。

雁が突っ込まれている壺シリーズ 2Dと3Dの邂逅 とくに気に入ったのは、皿の絵付けの図案と3D化しているモチーフが一体化しているもの。あいトリは毎回政治的・社会的主張の強い作品が多いが(そしてそういう作品も好き)、こういった職人のわざや手仕事の力強さを感じさせる作品もとてもよい。

とはいえ、展示室前に掲げてあったあらゆる「フォビア」への警告文は、個人的な「嫌い」に関して他人に過剰な配慮を求める社会に対する皮肉だろう。この注意をみんなマジメな顔して読んでるのがまたウケる。

なんなんだ カタリーナ・ズィディエーラー《Shaum》

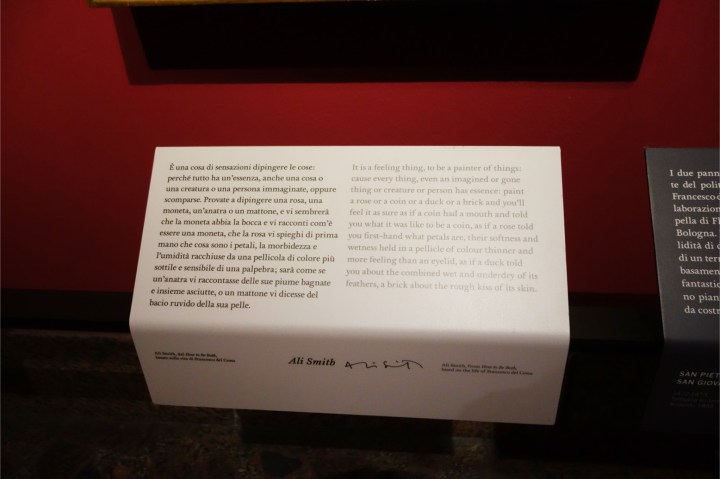

イギリスのバンド Tears for Fears の1984年のヒット曲「Shout」をセルビアの非英語話者に聴いてもらい、その歌詞を書き取ってもらう、という映像。

もちろん正しくは聞き取れないし、知っている単語に当てはめていく作業になるのだが、やがてその歌詞は、英語でもセルビア語でもないものになってゆく。でもそれで歌ってもらったらわりと Shout っぽいんだよな。

四間道・円頓寺

あいトリ恒例のまちなかエリアはこのたび長者町から移動して円頓寺商店街へ。「長者町くん」はどうなってしまったのだろう…。円頓寺近辺はオシャなカフェやギャラリーと昭和感がすごい商店が共存していてなかなか面白い空間となっていた。

お昼は、円頓寺商店街から少し奥に入ったところにある「The Corner 」というお店で手作りハンバーガーを食べた。日曜ということもあってめちゃくちゃに並んでたけど、その価値がある味だった。

チェーンじゃないお店のハンバーガーってときどき食べたくなるね 弓指寛治《「 輝けるこども」 》

2011年4月に起こった痛ましい事故を題材にしたインスタレーション。クレーン車を運転していたてんかん持ちの男性が発作を起こして事故となり、6人の小学生が犠牲となったのだ。ぜんぜん知らんかった。震災直後だしあまり報道されなかったのかな。

インスタレーションでは、鑑賞者はまず新聞紙に描かれたたくさんの絵画と淡々と語られる背景の解説を通して、被害者と向き合うこととなる。情報に満ちた狭い廊下を縫うように歩いていくと、つきあたりでUターンとなり、つぎは加害者についての情報が提示される。

被害者パートも胸をえぐる内容なのだが、秀逸なのが加害者パートで、ルースな状態のカンヴァスに描かれた車の絵が上から吊るされており、鑑賞者はこれを暖簾のようにめくりながら進まねばならない。みずから車にぶつかってゆくという動作は、ヴァーチャルに轢かれる体験をうながす仕組みになっていて、本当にしんどい。

しかも、その被害者パートと加害者パートを唯一つなぐ覗き穴は、車の運転席からの眺めとなるのだ。まじでよくできている…。

写真撮影OK・SNS投稿OKと書いてあったが、ちょっと無防備に拡散するのが恐ろしく思われて、写真を撮ることができなかった。慰霊のモニュメントにふさわしい、力強い作品。

毒山凡太郎《Synchronized Cherry Blossom》

ういろうに捧げるモニュメント。青柳総本家の担当者へのインタビューをおさめた映像と、ういろうで作られた桜の大木が展示されている。展示室にはアーティスト・ステートメントが貼ってあって、ういろうが好きだから作った、みたいなことが書いてあったが、本当に好きで作ったのか???(べつにステートメントには本当のことを書く必要はない)

映像がすばらしくて、1964年の東京オリンピックにともなって開通した新幹線が、ういろうを名古屋名物の座に祀り上げた経緯が語られる。新幹線が通るようになって都市の再開発が進んだこと、2027年のリニア開通に際しても都市の発展が期待されていることが語られるが、そのバックで映し出されるのは、満州や樺太など旧日本軍占領地だった地域のいまの様子だ。それも、地名を明示するキャプションがあまり目立たずさりげなく出ているので、しばらく名古屋の風景だと思っていた。

リニア開通したら、その駅周りもこういう風に「再開発」され、風景も均一化されるのだろうか。そのとき、青柳ういろうの運命やいかに。

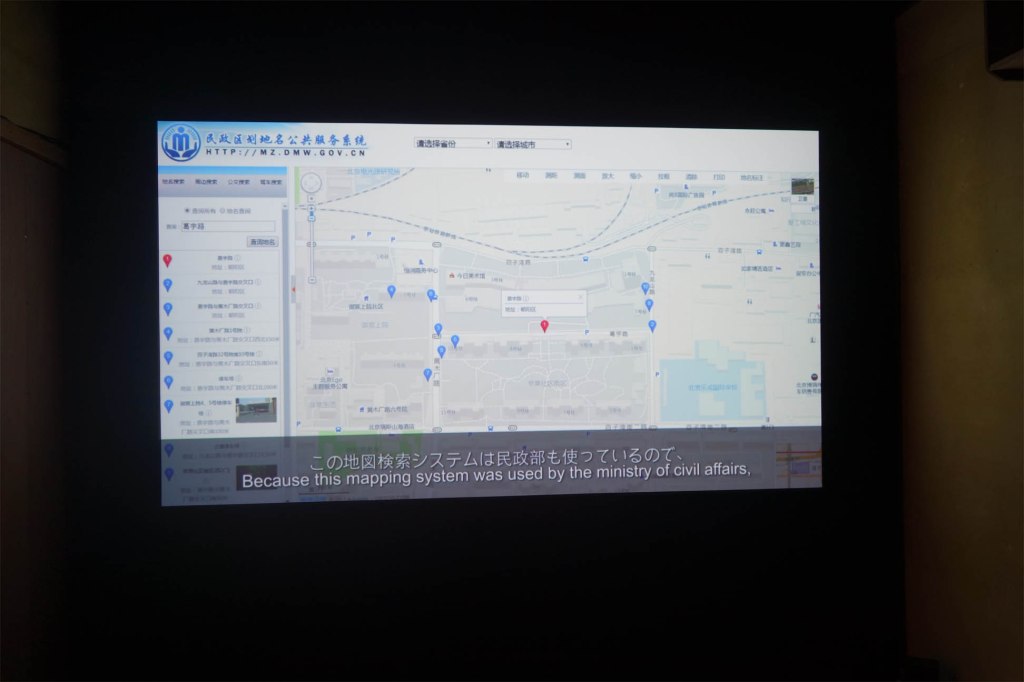

葛宇路《葛宇路》

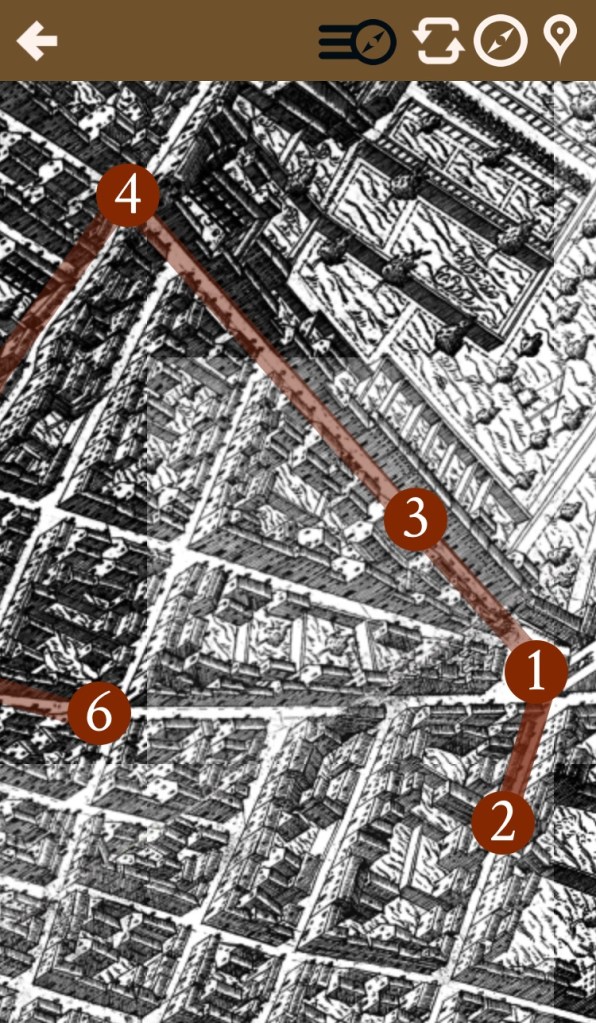

偶然自分の名前の最後に「路」という字が入っているのを利用して、自分の名前を書いた標識を公道に無断で立てたら、その道路の正式な名前として定着してしまった、という経緯を資料と映像で展示している。

自分の名前を道路につけると… オンラインマップに登録されてしまった いろいろなところに現れる葛宇路 一個人が立てた標識の名前が、Googleマップに現れ、商店の住所に現れ、郵便物の宛先に現れる様子はコメディでしかないのだが、先に愛知県美で観ていた永田作品を思い出すと、やはりモノの名前やその内実を定めるのは大衆なのかと思わざるを得ない。

愉快で笑える作品だけど、こういうことも日本でやったら他人に迷惑かけるなって叩かれるかしらネェ…。

円頓寺もあっという間に葛宇路へ変身 梁志和(リョン・チーウォー)+黄志恒(サラ・ウォン)《円頓寺ミーティングルーム》

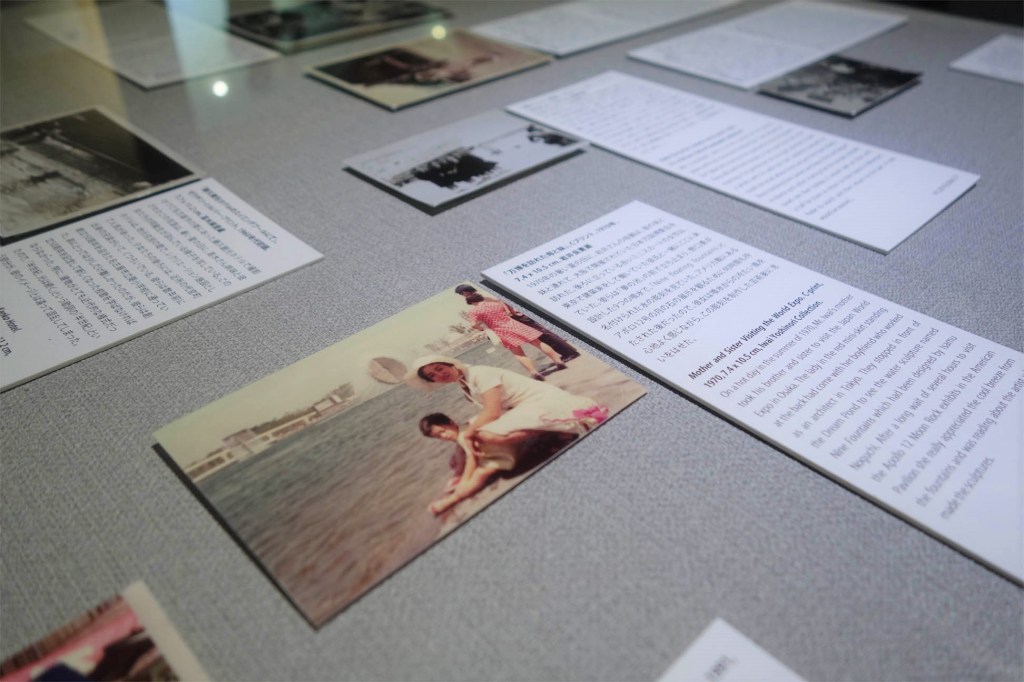

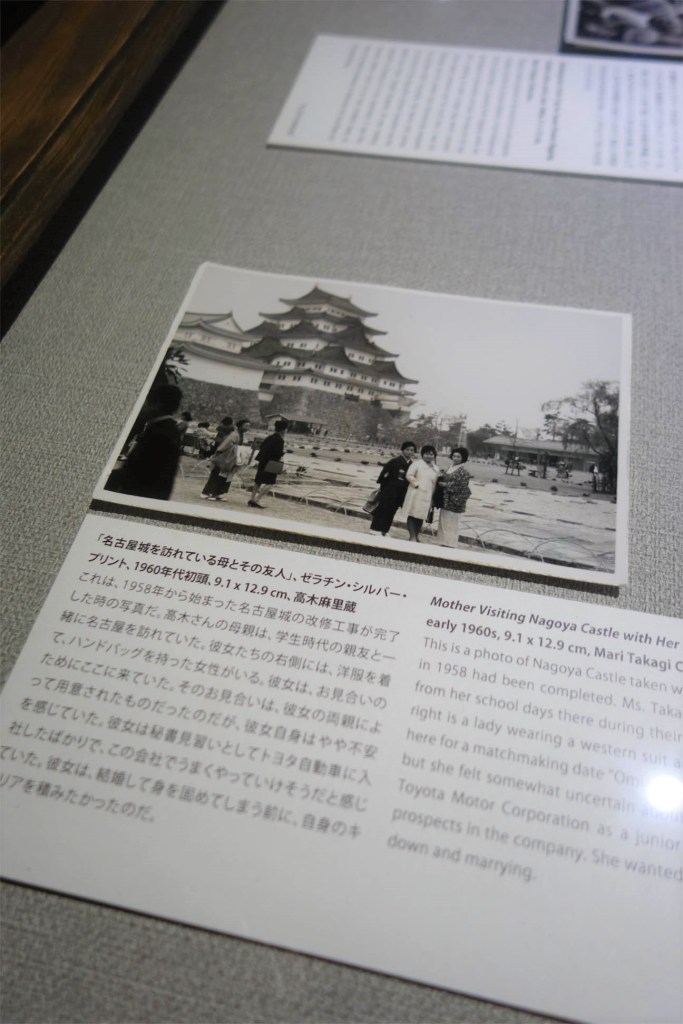

この地域に伝わる古いスナップ写真と、そこに写った無名の一般人の姿を模した写真作品の展示。どんな事情で写真に写っているのかも知らない、そもそも誰かも分からないような人を、写真から取り出して再活性化させる作品だ。

右端に写るミニワンピの女性や… 写真やや左に写る四角いハンドバッグの女性が… …写真で再現される 取り出された人びとはほとんど後ろ向きだし、メインの被写体ではないため、一人ひとりの背景など分かろうはずもない。しかし作品中ではその時代のこのような年齢・性別であればこういった事情があっただろう、というようなそれらしいバックストーリーを作ってやることで、ともすると見過ごしがちなこまごまとした人物に存在感を与えている。そうして再現された写真作品は、なんだかその人物の亡霊のようだ。

着付けをする女性 ここだけ取り出すと不思議なポーズだ 作家の二人は香港の方らしく、事態がよい方向に進むよう願ってやまない。

あいトリ改善点の提案

このたびあいトリ2019を回ってみて、「ここはこうしたらよいのに」と思うことがいくつかあったので羅列してみる。

2日間チケットとか3日間チケットをくれ

会場が名古屋と豊田にまたがっているということは1日で全部は観れないわけで、1日券とフリーパスしかないのは閉口ですよ。しかも公式サイトに全部観るには2日間は必要って書いてあってそれってどうなの? 前回のあいトリでは各会場1回ずつ回れるチケットがあって、アレは良かった。復活させて。

ガイドブックを復活させてくれ

無料アプリが出たのはいいし活用させてもらったけど、紙の公式ガイドブックに優るものではなかったように思う。ガイドブックはねェ〜〜周囲のグルメ情報とかもあって便利だったんすよ〜〜〜あとフェスみたいにどういう風に回ったら効率的か考えるのが好きなので〜〜〜。

QRコード集をくれ

アプリでやるなら、作品のパネルにあるQRコードをまとめた冊子が欲しかった。人気作品の解説パネルにみんなが群がるなか、人をかきわけてパネルにスマホかざすの、けっこう心理的障壁があるんですよ。手元にQRコード集があればいいのに…という感じだった。アナログですが…。

お気に入り機能とかもくれ

アプリに関してさらに言えば、作品をお気に入りとして登録する機能や、作品に関して思ったことをメモする機能があればより良かった。ガイドブックがあったときは、感想を直接書き込んでいたので。こうした評価や感想は自分だけが読めればいいので、SNS的にみんなの評価が読める機能とかはいらないです。

観たかったけど観られなかった作品

今回は「表現の不自由展」展示中止にともなって、それに反対する作家が多数展示を取りやめていたり変更したりしているわけだけど、とくに観たかったのに観れなくて残念だった作品に、レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》と、藤井光《無情》がある。

とはいえ、ノボ作品は展示変更の仕方もなかなか良くて、もともとの状態で観られないのは残念だけれど、作家の知性が光る内容になっていた。

覆われた作品たち 新聞紙にくるまれ、本来のかたちで観られない作品群 感慨深い紙面 振り返ってみると、日本の作家やアジアの作家に印象深いものが多くあったように思う。でもそもそも出品作家がそのエリアからの人が多いのかもしれない。

あいトリ好きなので3年後もぜひ開催していてほしいが、こういろいろ拗れてしまっているとどうなるか分からんな…。